Mostra del Cinema di Venezia 2022 – Venezia 79 Barbera, la Cura Ludovico e i Leoni americani

di Filippo Zoratti

Ragioniamo a voce alta: la Mostra del Cinema di Venezia è arrivata alla sua 79a edizione, anche se sulle locandine e sul programma campeggia anche un bel “90°”. I 90 anni sono quelli della Biennale, e difatti il primissimo festival risale al 1932 (ancora non competitivo in quanto senza giuria, e svoltosi interamente sulla terrazza dell’Hotel Excelsior di Venezia Lido). Alcune annate, poi, si sono perse nel tempo, con una manciata di sospensioni dettate dalla guerra, dall’economia e anche da decisioni di natura politica. 79 concorsi ufficiali, quindi. Dal 1946 al 2004 (58 anni) gli Stati Uniti hanno vinto solo 4 volte, due delle quali con registi francesi – Jean Renoir e Louis Malle – che avevano semplicemente prodotto i loro film negli States. Poi il vento è cambiato: dal 2005 al 2022 (17 anni) le opere americane hanno trionfato per ben 8 volte. Una statistica interessante, utile per un paio di riflessioni: quello della Mostra, fino ad un certo punto della sua vita, è stato un lavoro di ricerca e di continua scoperta; scoperta di nuove cinematografie, di nuovi percorsi internazionali, verso l’India e la Cecoslovacchia, l’Unione Sovietica e il Giappone. Gli Usa potevano stare tranquillamente a guardare, già ampiamente rappresentati naturalmente dagli Oscar. La contrapposizione era piuttosto marcata: da una parte, l’Academy e il suo gigantismo, con l’autopromozione dell’industria pop; dall’altra, una manifestazione essenzialmente d’essai, volta al cinema del futuro (cinema spesso anche invisibile, e quindi meritevole di maggiore attenzione).

Il punto di rottura è arrivato probabilmente con “The Wrestler”, nel 2008: quella che fino a pochi anni prima sarebbe stata salutata come una scelta persino “esotica”, buona per una campagna promozionale ad ampio raggio, vince invece clamorosamente il Leone d’Oro. La Mostra cambia ufficialmente sembianze, più o meno in corrispondenza del secondo mandato di Alberto Barbera, chiamato in modo abbastanza palese a ridare lustro e importanza ad una kermesse divenuta troppo “cinefila” (sembra un controsenso, non lo è) a causa delle scelte dell’amato/odiato predecessore Marco Müller. Il festival diventa così un incubatore di successi preannunciati: “La forma dell’acqua” (2017), “Joker” (2019), “Nomadland” (2020) sbancano Venezia e sono  anche i titoli di punta dei successivi Oscar. Anche quest’anno ha vinto un titolo a stelle e strisce, premiato da una giuria capitanata da un’attrice statunitense: nei febbrili giorni festivalieri si vociferava di una Julianne Moore in lacrime, al termine della proiezione di “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras. Nessuno ci aveva voluto credere, e il borsino dei favoriti dava piuttosto tra i papabili “Gli orsi non esistono” di Panahi (poi Premio Speciale), “Saint-Omer” di Alice Diop (poi Gran Premio), “The Whale” di Aronofsky (rimasto abbastanza a sorpresa a mani vuote). Nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe puntato sulla storia della fotografa Nan Goldin, per quel malcelato snobismo generalizzato che declassa i documentari alla stregua di genere minore. Un po’ come accaduto nel 2013 con “Sacro GRA” di Gianfranco Rosi.

anche i titoli di punta dei successivi Oscar. Anche quest’anno ha vinto un titolo a stelle e strisce, premiato da una giuria capitanata da un’attrice statunitense: nei febbrili giorni festivalieri si vociferava di una Julianne Moore in lacrime, al termine della proiezione di “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras. Nessuno ci aveva voluto credere, e il borsino dei favoriti dava piuttosto tra i papabili “Gli orsi non esistono” di Panahi (poi Premio Speciale), “Saint-Omer” di Alice Diop (poi Gran Premio), “The Whale” di Aronofsky (rimasto abbastanza a sorpresa a mani vuote). Nessuno, ma proprio nessuno, avrebbe puntato sulla storia della fotografa Nan Goldin, per quel malcelato snobismo generalizzato che declassa i documentari alla stregua di genere minore. Un po’ come accaduto nel 2013 con “Sacro GRA” di Gianfranco Rosi.

E invece il verdetto è sensato, del tutto condivisibile. E si rivela soprattutto contemporaneo e figlio del suo (del nostro) tempo. La Mostra del Cinema di Venezia, anche quest’anno – e in modo forse più sottile rispetto alle ultime edizioni – ha dimostrato di essere perfettamente al passo, sicuramente meglio di Berlino e Cannes. Sembra di assistere però a campionati differenti, perché ad esempio gli Orsi berlinesi continuano ad essere espressione di indagine, studio, lontano anni luce da qualunque tipo di mainstream. Ma, d’altro canto, il mainstream non va demonizzato. Andrebbe piuttosto gestito, calibrato, mescolato con altre urgenze e suggestioni. Un’accortezza che la Biennale sembra aver smarrito, o alla quale sembra comunque prestare via via sempre meno attenzione. Per dirla con Pier Maria Bocchi: «Barbera è ormai seduto in una gestazione che non è più di ricerca ma  semplicemente di accettazione e consolidamento. Le sue Mostre rinforzano i matrimoni con i poteri forti, non perlustrano (più). Sostengono lo status quo, non frugano e non perquisiscono» (Cineforum.it, 13 settembre 2022). Se è vero che il festival aveva bisogno di una robusta “Cura Ludovico” per riguadagnare l’attenzione mediatica perduta, ora – a distanza di 10 anni dal restyling – inizia ad intravedersi la fine di un percorso. O, meglio, la necessità di cambiare nuovamente i propri connotati. Pena la spersonalizzazione, la perdita di identità. O peggio ancora il totale asservimento ad un’offerta convenzionale e omologata, tanto utile in termini di visibilità (ma fino a quando?) quanto rovinosa da un punto di vista artistico.

semplicemente di accettazione e consolidamento. Le sue Mostre rinforzano i matrimoni con i poteri forti, non perlustrano (più). Sostengono lo status quo, non frugano e non perquisiscono» (Cineforum.it, 13 settembre 2022). Se è vero che il festival aveva bisogno di una robusta “Cura Ludovico” per riguadagnare l’attenzione mediatica perduta, ora – a distanza di 10 anni dal restyling – inizia ad intravedersi la fine di un percorso. O, meglio, la necessità di cambiare nuovamente i propri connotati. Pena la spersonalizzazione, la perdita di identità. O peggio ancora il totale asservimento ad un’offerta convenzionale e omologata, tanto utile in termini di visibilità (ma fino a quando?) quanto rovinosa da un punto di vista artistico.

Tutti i premi di Venezia 79

– LEONE D’ORO per il miglior film a “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras

– GRAN PREMIO DELLA GIURIA a “Saint-Omer” di Alice Diop

– LEONE D’ARGENTO per la miglior regia a “Bones and All” di Luca Guadagnino

– PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA a “Gli orsi non esistono” di Jafar Panahi

– COPPA VOLPI per l’interpretazione femminile a Cate Blanchett (“Tár”)

– COPPA VOLPI per l’interpretazione maschile a Colin Farrell (“Gli spiriti dell’isola”)

– OSELLA per la migliore sceneggiatura a Martin McDonagh (“Gli spiriti dell’isola”)

– LEONE DEL FUTURO – MIGLIOR OPERA PRIMA a “Saint-Omer” di Alice Diop

– PREMIO ORIZZONTI per il miglior film: “World War III” di Houman Seyyedi

– PREMIO SETTIMANA DELLA CRITICA a “Eismayer” di David Wagner

– PREMIO GIORNATE DEGLI AUTORI a “Lobo e Cão” di Cláudia Varejão

Filippo Zoratti

éel al film

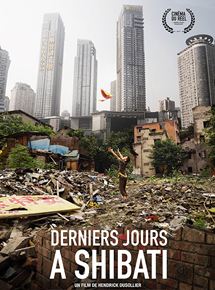

éel al film  precedente, la rapida sparizione dello slum realizzato attraverso dei traslochi forzati dei suoi abitanti.

precedente, la rapida sparizione dello slum realizzato attraverso dei traslochi forzati dei suoi abitanti.

di

di  esplosioni nella centrale nucleare omonima. Da un lato il cammino di auto-distruzione degli esseri umani, stravolti dall’illusione dell’arricchimento a scapito di un ambiente sfruttato senza soluzione di continuità; dall’altro una riflessione sui pro e i contro della corsa al progresso, spesso più importante dei rischi e dei sacrifici legati ad essa. E al centro l’uomo, incapace di controllare se stesso e di ragionare sulle conseguenze delle proprie azioni. Dall’universale al particolare, il “cinema della verità” può essere declinato anche attraverso le istanze del biopic, dell’istantanea biografica e celebrativa di personaggi che a modo loro hanno fatto la storia o hanno contribuito a renderla migliore. Personalità riconosciute all’unanimità o destinate a lavorare sottotraccia, e quindi per questo persino più interessanti: se Joao Botelho fotografa l’arte di Manoel de Oliveira con “The Cinema, Manoel de Oliveira and me”, Salo

esplosioni nella centrale nucleare omonima. Da un lato il cammino di auto-distruzione degli esseri umani, stravolti dall’illusione dell’arricchimento a scapito di un ambiente sfruttato senza soluzione di continuità; dall’altro una riflessione sui pro e i contro della corsa al progresso, spesso più importante dei rischi e dei sacrifici legati ad essa. E al centro l’uomo, incapace di controllare se stesso e di ragionare sulle conseguenze delle proprie azioni. Dall’universale al particolare, il “cinema della verità” può essere declinato anche attraverso le istanze del biopic, dell’istantanea biografica e celebrativa di personaggi che a modo loro hanno fatto la storia o hanno contribuito a renderla migliore. Personalità riconosciute all’unanimità o destinate a lavorare sottotraccia, e quindi per questo persino più interessanti: se Joao Botelho fotografa l’arte di Manoel de Oliveira con “The Cinema, Manoel de Oliveira and me”, Salo

Fra i percorsi possibili, spiccano poi l’omaggio al “dancer in the dark” Christopher Walker (12 i film proposti, compreso il memorabile videoclip “Weapon of Choice” firmato da Spike Jonze) e il progetto sui cinegiornali cubani del decennio 1960-1970. Ci piace chiudere questa pur sommaria elencazione del denso cartellone della Viennale 2016 con quello che gli organizzatori definiscono il “Rinascimento analogico”, ovvero il rispolvero del re dei formati del cinema classico (il 70mm) favorito perlopiù dalla distribuzione di “The Hateful Eight” di Tarantino: la sezione “Analog Pleasure” è dedicata ai formati desueti della Settima Arte, destinati a non estinguersi nonostante l’avvento del digitale. Un approfondimento che contempla i super8 del collettivo berlinese Die Tödliche Doris, i 16mm di “La Vallée close”, i 35mm delle “Student Nurses” di Stephanie Rothman e – dulcis in fundo – i 70mm di Jacques Tati e del suo “Playtime”.

Fra i percorsi possibili, spiccano poi l’omaggio al “dancer in the dark” Christopher Walker (12 i film proposti, compreso il memorabile videoclip “Weapon of Choice” firmato da Spike Jonze) e il progetto sui cinegiornali cubani del decennio 1960-1970. Ci piace chiudere questa pur sommaria elencazione del denso cartellone della Viennale 2016 con quello che gli organizzatori definiscono il “Rinascimento analogico”, ovvero il rispolvero del re dei formati del cinema classico (il 70mm) favorito perlopiù dalla distribuzione di “The Hateful Eight” di Tarantino: la sezione “Analog Pleasure” è dedicata ai formati desueti della Settima Arte, destinati a non estinguersi nonostante l’avvento del digitale. Un approfondimento che contempla i super8 del collettivo berlinese Die Tödliche Doris, i 16mm di “La Vallée close”, i 35mm delle “Student Nurses” di Stephanie Rothman e – dulcis in fundo – i 70mm di Jacques Tati e del suo “Playtime”.

Entrambi i titoli – non è di certo un caso – appartengono a Yorgos Lanthimos, giovane autore che per primo ha messo su pellicola la deriva socio-culturale di una nazione ossessionata da se stessa. “Kynodontas” è un manifesto di intenti, senza se e senza ma: la vicenda paradossale e disturbante di una famiglia isolata dal mondo per volere di un padre-padrone che vieta ai suoi congiunti ogni forma di comunicazione esterna contiene tutte le ragioni di una poetica votata alla denuncia della perdita di identità, dello smarrimento del proprio ruolo nella società. I personaggi di Lanthimos e dei suoi epigoni Athina Rachel Tsangari, Alexandras Avranas e Michalis Konstantatos sono esseri st

Entrambi i titoli – non è di certo un caso – appartengono a Yorgos Lanthimos, giovane autore che per primo ha messo su pellicola la deriva socio-culturale di una nazione ossessionata da se stessa. “Kynodontas” è un manifesto di intenti, senza se e senza ma: la vicenda paradossale e disturbante di una famiglia isolata dal mondo per volere di un padre-padrone che vieta ai suoi congiunti ogni forma di comunicazione esterna contiene tutte le ragioni di una poetica votata alla denuncia della perdita di identità, dello smarrimento del proprio ruolo nella società. I personaggi di Lanthimos e dei suoi epigoni Athina Rachel Tsangari, Alexandras Avranas e Michalis Konstantatos sono esseri st

sperimentale argentino Raul Perrone (di cui saranno visibili anche gli ultimi due lavori, “P3ND3JOS” e “Favula”). Ma i veri pezzi pregiati, per il sottoscritto, saranno altri: il programma speciale “Griechenland”, incentrato sulla New Weird Wave greca – ovvero sulle rappresentazioni filmiche della crisi economica ellenica, dentro e fuor di metafora – e l’eccezionale retrospettiva “Animals”, dedicata a cinema & animali (ancora una volta, tra alto e basso, si passerà da “Godzilla” a “Babe”, da “White Dog” di Fuller a “Torna a casa Lassie”). Ai confini dell’impero cinematografico che “conta” (fra mille virgolette) c’è la Viennale, che da decenni – per usare un eufemismo – se ne frega, e propone una festa generosissima e onnicomprensiva a perfetta misura di cinefilo. Come per il Neo di “Matrix” non c’è che una soluzione: sedersi comodamente, connettersi al buio della sala (ma senza prese usb piantate nella testa) e abbandonarsi al flusso delle immagini in movimento.

sperimentale argentino Raul Perrone (di cui saranno visibili anche gli ultimi due lavori, “P3ND3JOS” e “Favula”). Ma i veri pezzi pregiati, per il sottoscritto, saranno altri: il programma speciale “Griechenland”, incentrato sulla New Weird Wave greca – ovvero sulle rappresentazioni filmiche della crisi economica ellenica, dentro e fuor di metafora – e l’eccezionale retrospettiva “Animals”, dedicata a cinema & animali (ancora una volta, tra alto e basso, si passerà da “Godzilla” a “Babe”, da “White Dog” di Fuller a “Torna a casa Lassie”). Ai confini dell’impero cinematografico che “conta” (fra mille virgolette) c’è la Viennale, che da decenni – per usare un eufemismo – se ne frega, e propone una festa generosissima e onnicomprensiva a perfetta misura di cinefilo. Come per il Neo di “Matrix” non c’è che una soluzione: sedersi comodamente, connettersi al buio della sala (ma senza prese usb piantate nella testa) e abbandonarsi al flusso delle immagini in movimento.

giocato il jolly della stroncatura troppo presto, forse ingannato dalla nobile scelta di mettere in pre-apertura i restauri di Orson Welles. Per il Concorso e il Fuori Concorso, almeno a giudicare da questi primi cinque giorni, sembra non esserci ormai più speranza: sono territori destinati alla facciata, al richiamo dei lanci ansa e degli strilli di copertina. Emblematico il caso di “Equals”, bigino fantascientifico impresentabile utile solo per la presenza appunto di superficiale interesse dei piccoli divi Kristen Stewart e Nicholas Hoult. Film privo di qualunque innovazione, votato al target degli adolescenti da multisala del sabato sera: eppure film regolarmente in gara per il Leone d’Oro, così come lo è “The Danish Girl” di Tom “discorso del re” Hooper, probabilmente votato al saccheggio dei prossimi Oscar in virtù della presenza del lanciatissimo Eddie Redmayne e di una tematica socio-culturale inattaccabile (la storia vera della prima persona transessuale a cambiare chirurgicamente sesso, nel 1930). Fossero eventi collaterali o extra non faremmo una piega, e infatti non la facciamo dinnanzi al convenzionale Black Mass di Johnny Depp. Ma così l’attenzione mediatica passa tutta attraverso operazioni commerciali trascurabili, mentre (non siamo i primi a dirlo) altrove ci sarebbero cinematografie tutte da scoprire: come già accaduto in passato, la sezione Orizzonti sembra il nuovo e “reale” concorso, quella che segnala – nel bene e nel male – le tendenze del cinema presente e futuro. La scarsa considerazione che hanno ricevuto l’israeliano “Mountain”, il danese “A War” e l’iraniano “Wednesday, May 9” dovrebbe far riflettere, mentre si comprende perfettamente che la presenza nella selezione ufficiale di alcuni grandi maestri come Sokurov, Gitai e Skolimowski è quasi un tributo necessario per ridare spessore e per ristabilire i toni “qualitativi” dell’evento, che paradossalmente stona con l’andazzo generale: la “Francofonia” del sopraccitato Sokurov ad esempio risulta quasi un oggetto alieno indefinibile, come fosse lui fuori contesto invece di tutto il resto. Impossibile fino a questo momento non definire il percorso di Venezia 72 che in un modo: accidentato, dissociato. Ovvero il rovescio della medaglia luccicante mostrata in tempi non sospetti dalla Biennale, quando si parlava di una Mostra imprevedibile ed eccentrica. Per il momento della totalità di sguardo auspicata allora non c’è traccia, ma vale la pena concedere il beneficio del dubbio: c’è ancora molto da dire e molto da vedere.

giocato il jolly della stroncatura troppo presto, forse ingannato dalla nobile scelta di mettere in pre-apertura i restauri di Orson Welles. Per il Concorso e il Fuori Concorso, almeno a giudicare da questi primi cinque giorni, sembra non esserci ormai più speranza: sono territori destinati alla facciata, al richiamo dei lanci ansa e degli strilli di copertina. Emblematico il caso di “Equals”, bigino fantascientifico impresentabile utile solo per la presenza appunto di superficiale interesse dei piccoli divi Kristen Stewart e Nicholas Hoult. Film privo di qualunque innovazione, votato al target degli adolescenti da multisala del sabato sera: eppure film regolarmente in gara per il Leone d’Oro, così come lo è “The Danish Girl” di Tom “discorso del re” Hooper, probabilmente votato al saccheggio dei prossimi Oscar in virtù della presenza del lanciatissimo Eddie Redmayne e di una tematica socio-culturale inattaccabile (la storia vera della prima persona transessuale a cambiare chirurgicamente sesso, nel 1930). Fossero eventi collaterali o extra non faremmo una piega, e infatti non la facciamo dinnanzi al convenzionale Black Mass di Johnny Depp. Ma così l’attenzione mediatica passa tutta attraverso operazioni commerciali trascurabili, mentre (non siamo i primi a dirlo) altrove ci sarebbero cinematografie tutte da scoprire: come già accaduto in passato, la sezione Orizzonti sembra il nuovo e “reale” concorso, quella che segnala – nel bene e nel male – le tendenze del cinema presente e futuro. La scarsa considerazione che hanno ricevuto l’israeliano “Mountain”, il danese “A War” e l’iraniano “Wednesday, May 9” dovrebbe far riflettere, mentre si comprende perfettamente che la presenza nella selezione ufficiale di alcuni grandi maestri come Sokurov, Gitai e Skolimowski è quasi un tributo necessario per ridare spessore e per ristabilire i toni “qualitativi” dell’evento, che paradossalmente stona con l’andazzo generale: la “Francofonia” del sopraccitato Sokurov ad esempio risulta quasi un oggetto alieno indefinibile, come fosse lui fuori contesto invece di tutto il resto. Impossibile fino a questo momento non definire il percorso di Venezia 72 che in un modo: accidentato, dissociato. Ovvero il rovescio della medaglia luccicante mostrata in tempi non sospetti dalla Biennale, quando si parlava di una Mostra imprevedibile ed eccentrica. Per il momento della totalità di sguardo auspicata allora non c’è traccia, ma vale la pena concedere il beneficio del dubbio: c’è ancora molto da dire e molto da vedere.

Indipendentemente, lo ripetiamo, dal valore oggettivo delle pellicole proposte, frutto della buona o cattiva annata delle singole nazioni. Perché il Far East Film Festival è un “movimento”, una “emotional chain reaction” come sottolinea l’indovinatissimo trailer della 17a edizione. Sul fatto che sia stata l’emotività a trionfare del resto non avevamo dubbi, osservando il palmares finale: vince “Ode to My Father”, commovente epopea di un “Forrest Gump” coreano che attraversa cinquant’anni di Storia, dalla Guerra di Corea al Vietnam ai giorni nostri.

Indipendentemente, lo ripetiamo, dal valore oggettivo delle pellicole proposte, frutto della buona o cattiva annata delle singole nazioni. Perché il Far East Film Festival è un “movimento”, una “emotional chain reaction” come sottolinea l’indovinatissimo trailer della 17a edizione. Sul fatto che sia stata l’emotività a trionfare del resto non avevamo dubbi, osservando il palmares finale: vince “Ode to My Father”, commovente epopea di un “Forrest Gump” coreano che attraversa cinquant’anni di Storia, dalla Guerra di Corea al Vietnam ai giorni nostri.

Paloma scopre sconvolta che il proprio figlio può provare desiderio sessuale e si mette da parte, soffrendo per il necessario distacco “ombelicale”. Ed è curioso notare come nell’altro grande vincitore di questa annata, il venezuelano “Pelo Malo” accada in un certo qual modo il contrario. La pellicola – che porta a casa due premi, miglior attrice a Samantha Castillo e miglior sceneggiatura – è un desolato dramma sociale ed esistenziale che ribalta un punto di vista consolidato ponendo al centro una vicenda di maternità negata. La giovane madre Marta, vedova e disoccupata, odia suo figlio Junior. Punto. Lo odia perché siamo nella periferia scalcinata di Caracas, terra di isolamento e intolleranza, e la piccola

Paloma scopre sconvolta che il proprio figlio può provare desiderio sessuale e si mette da parte, soffrendo per il necessario distacco “ombelicale”. Ed è curioso notare come nell’altro grande vincitore di questa annata, il venezuelano “Pelo Malo” accada in un certo qual modo il contrario. La pellicola – che porta a casa due premi, miglior attrice a Samantha Castillo e miglior sceneggiatura – è un desolato dramma sociale ed esistenziale che ribalta un punto di vista consolidato ponendo al centro una vicenda di maternità negata. La giovane madre Marta, vedova e disoccupata, odia suo figlio Junior. Punto. Lo odia perché siamo nella periferia scalcinata di Caracas, terra di isolamento e intolleranza, e la piccola

avrebbe puntato un centesimo sulla vittoria finale di “Sacro GRA”. Ma non perché l’opera di Rosi non sia degna di attenzione, anzi; il problema di fondo è il pregiudizio globale da sempre vivo nei confronti dei lavori non strettamente narrativi. Va bene, abbiamo pensato, in concorso ci sono due doc (oltre a Rosi, “The Unknown Known” di Morris su Rumsfeld), ma più di così non potranno ottenere. E invece, con un colpo di coda da rivoluzionario consumato, Bernardo Bertolucci premia le cronache dal Grande Raccordo Anulare romano, che intersecano sette micro-vicende riprese dal regista per ben due anni (più otto mesi di montaggio). Pare che il mosaico tragicomico che prende forma e contenuto davanti ai nostri occhi si ispiri al romanzo di Calvino “Le città invisibili”, e difatti l’umanità filmata è inattesa e nascosta: dal palmologo che dedica tutta la sua vita alle piante al nobile piemontese decaduto che vive in un monolocale, fino alla prostituta non più giovanissima che canticchia Gianna Nannini e all’infermiere che lavora in ambulanza e assiste la madre anziana. La periferia capitolina si fa sineddoche del mondo, e con straordinario tocco poetico e gusto agrodolce il regista ci concede il lusso del distacco: non inquina le prove, non ammorba lo spettatore con inutili e dannose voci off. Bertolucci e la giuria veneziana – pur se non all’unanimità – hanno lanciato un sasso, ora speriamo che tutti gli altri non ritirino la mano.

avrebbe puntato un centesimo sulla vittoria finale di “Sacro GRA”. Ma non perché l’opera di Rosi non sia degna di attenzione, anzi; il problema di fondo è il pregiudizio globale da sempre vivo nei confronti dei lavori non strettamente narrativi. Va bene, abbiamo pensato, in concorso ci sono due doc (oltre a Rosi, “The Unknown Known” di Morris su Rumsfeld), ma più di così non potranno ottenere. E invece, con un colpo di coda da rivoluzionario consumato, Bernardo Bertolucci premia le cronache dal Grande Raccordo Anulare romano, che intersecano sette micro-vicende riprese dal regista per ben due anni (più otto mesi di montaggio). Pare che il mosaico tragicomico che prende forma e contenuto davanti ai nostri occhi si ispiri al romanzo di Calvino “Le città invisibili”, e difatti l’umanità filmata è inattesa e nascosta: dal palmologo che dedica tutta la sua vita alle piante al nobile piemontese decaduto che vive in un monolocale, fino alla prostituta non più giovanissima che canticchia Gianna Nannini e all’infermiere che lavora in ambulanza e assiste la madre anziana. La periferia capitolina si fa sineddoche del mondo, e con straordinario tocco poetico e gusto agrodolce il regista ci concede il lusso del distacco: non inquina le prove, non ammorba lo spettatore con inutili e dannose voci off. Bertolucci e la giuria veneziana – pur se non all’unanimità – hanno lanciato un sasso, ora speriamo che tutti gli altri non ritirino la mano. chi ancora Rivoluzione. Una cosa è certa: il nuovo cinema greco è uno dei più densi, metaforici e “artistici” dell’ultimo decennio. Lo avevamo già compreso grazie a “Dogtooth”, “Attenberg” ed “Alpis”: il centro dell’attenzione è la perdita di identità dell’individuo, schiacciato e castrato dalla crisi e dal crollo delle istituzioni. Il sipario di “Miss Violence” si apre su un interno familiare felice, perché si festeggia il compleanno dell’undicenne Aggeliki. Poi il disastro: Aggeliki esce dal salotto, si sporge dal terrazzo e si butta nel vuoto. Spiega il regista: “Vivendo in una società in cui non si vuole guardare oltre le apparenze, saremo sempre oppressi, non ci sarà mai nessuno che vuole fare la rivoluzione”. Infatti nessuno avrà il coraggio di opporsi alla tirannia del capofamiglia, uomo dall’aspetto mite che sottomette moglie, figlia 30enne e nipoti al suo terrificante schema gerarchico. La violenza fisica e psicologica si insinuerà lenta ed inesorabile, attraverso inquadrature fisse e una cura chirurgica del “non visto”. Segue dibattito: quanto è pornografica la visione di “Miss Violence”? Quanto emula il raggelato cinismo di Michael Haneke? Noi ci fermiamo prima, osservando due opposti modi di utilizzare il mezzo cinematografico per affrontare la crisi in atto: in Grecia ci sbattono la faccia contro; in Italia si aggira l’ostacolo, sfornando commedie per “distrarre” il pubblico. “Questa è l’Italia del futuro, un Paese di musichette mentre fuori c’è la morte” diceva la serie tv “Boris”. Ed è questo che ci deve davvero spaventare.

chi ancora Rivoluzione. Una cosa è certa: il nuovo cinema greco è uno dei più densi, metaforici e “artistici” dell’ultimo decennio. Lo avevamo già compreso grazie a “Dogtooth”, “Attenberg” ed “Alpis”: il centro dell’attenzione è la perdita di identità dell’individuo, schiacciato e castrato dalla crisi e dal crollo delle istituzioni. Il sipario di “Miss Violence” si apre su un interno familiare felice, perché si festeggia il compleanno dell’undicenne Aggeliki. Poi il disastro: Aggeliki esce dal salotto, si sporge dal terrazzo e si butta nel vuoto. Spiega il regista: “Vivendo in una società in cui non si vuole guardare oltre le apparenze, saremo sempre oppressi, non ci sarà mai nessuno che vuole fare la rivoluzione”. Infatti nessuno avrà il coraggio di opporsi alla tirannia del capofamiglia, uomo dall’aspetto mite che sottomette moglie, figlia 30enne e nipoti al suo terrificante schema gerarchico. La violenza fisica e psicologica si insinuerà lenta ed inesorabile, attraverso inquadrature fisse e una cura chirurgica del “non visto”. Segue dibattito: quanto è pornografica la visione di “Miss Violence”? Quanto emula il raggelato cinismo di Michael Haneke? Noi ci fermiamo prima, osservando due opposti modi di utilizzare il mezzo cinematografico per affrontare la crisi in atto: in Grecia ci sbattono la faccia contro; in Italia si aggira l’ostacolo, sfornando commedie per “distrarre” il pubblico. “Questa è l’Italia del futuro, un Paese di musichette mentre fuori c’è la morte” diceva la serie tv “Boris”. Ed è questo che ci deve davvero spaventare. Di più: a Venezia c’è sempre spazio almeno per un premio ad un film proveniente dall’Oriente, e questo non è detto che sia in assoluto ogni anno un bene. Su “Stray Dogs” ci si potrebbe dilungare per ore, perché qualità e difetti coincidono, chi lo ama lo fa per gli stessi motivi per cui altri lo detestano. Tsai non ci aiuta, ma è tutto voluto: a Taipei un disperato nucleo familiare vagabonda per la città. Il padre lavora come “reggicartello”, schiaffeggiato dal vento, dalla pioggia e dalla solitudine; i due figli vagano senza una meta lavandosi nei bagni pubblici; la donna (che non è la madre) lavora in un supermercato, e si unisce al gruppo forse non animata dalle migliori intenzioni. Intriso di tristezza e depressione, “Stray Dogs” procede per “quadri umani” di estenuante lirismo e lentezza. Siamo ben disposti ad accogliere i tempi lunghi, i primi piani fissi di venti minuti, la pressoché mancanza di dialogo… ma devono avere sempre un significato, il gioco cioè deve – dovrebbe – valere sempre la candela. Al di là della scarsa originalità della storia, la sensazione è che la regia sia più di maniera di quanto vorrebbe apparire, coperta e salvata da un uso magistrale della fotografia e indubbiamente illuminata da alcune sequenze potentissime (la scena del cavolo, l’ultimo quarto d’ora inchiodato nella ripresa dei due adulti che fissano un dipinto su un muro). Ma siamo sul crinale di un’operazione ingiudicabile e intollerabile, e sorge il dubbio che il premio sia più dedicato alla carriera dell’autore (che ha dichiarato che non girerà più) che alla qualità dell’opera in sé.

Di più: a Venezia c’è sempre spazio almeno per un premio ad un film proveniente dall’Oriente, e questo non è detto che sia in assoluto ogni anno un bene. Su “Stray Dogs” ci si potrebbe dilungare per ore, perché qualità e difetti coincidono, chi lo ama lo fa per gli stessi motivi per cui altri lo detestano. Tsai non ci aiuta, ma è tutto voluto: a Taipei un disperato nucleo familiare vagabonda per la città. Il padre lavora come “reggicartello”, schiaffeggiato dal vento, dalla pioggia e dalla solitudine; i due figli vagano senza una meta lavandosi nei bagni pubblici; la donna (che non è la madre) lavora in un supermercato, e si unisce al gruppo forse non animata dalle migliori intenzioni. Intriso di tristezza e depressione, “Stray Dogs” procede per “quadri umani” di estenuante lirismo e lentezza. Siamo ben disposti ad accogliere i tempi lunghi, i primi piani fissi di venti minuti, la pressoché mancanza di dialogo… ma devono avere sempre un significato, il gioco cioè deve – dovrebbe – valere sempre la candela. Al di là della scarsa originalità della storia, la sensazione è che la regia sia più di maniera di quanto vorrebbe apparire, coperta e salvata da un uso magistrale della fotografia e indubbiamente illuminata da alcune sequenze potentissime (la scena del cavolo, l’ultimo quarto d’ora inchiodato nella ripresa dei due adulti che fissano un dipinto su un muro). Ma siamo sul crinale di un’operazione ingiudicabile e intollerabile, e sorge il dubbio che il premio sia più dedicato alla carriera dell’autore (che ha dichiarato che non girerà più) che alla qualità dell’opera in sé. egnato da Bernardo Bertolucci al documentario italiano “Sacro GRA” di Gianfranco Rosi non è solo un gesto provocatorio e coraggioso, ma possiede persino un’aura rivoluzionaria ed eversiva. L’espressione compiaciuta del maestro parmense subito dopo la proclamazione dice tutto: ad inizio festival era a caccia di sorprese, e ha finito col sorprenderci tutti. Nel toto-Leone dei giorni precedenti avevamo considerato mille opzioni possibili, dal trionfo del cinema greco giunto finalmente al pieno sviluppo narrativo al premio “obbligato” per un Miyazaki che dichiara il proprio ritiro, passando attraverso la definitiva consacrazione del 24enne franco/canadese Xavier Dolan e la perfezione stilistico-formale della “Philomena” di Frears. Mai avremmo intuito che il riconoscimento più importante andasse ad un’opera non di finzione, e men che meno che tra i due documentari in gara potesse spuntarla quello sul grande raccordo anulare invece di quello sul diplomatico statunitense Donald Rumsfeld (“The Unknown Known”). Dicevamo, trattasi di decisione potente e ribelle. Ribelle anzitutto proprio nei confronti della “medietà” straordinariamente rappresentata dal sopraccitato “Philomena”, film perfetto e inattaccabile, né eccelso né criticabile, macchina da guerra atta ad accontentare pubblico e addetti ai lavori in egual misura. Ma provocazione fa rima anche con rinnovamento, e da questo punto di vista Bertolucci e la giuria – formata fra gli altri da Andrea Arnold, Martina Gedeck, Pablo Larrain, Carrie Fisher e Ryuichi Sakamoto – hanno capito tutto. Nell’anno del definitivo e tangibile superamento da parte del Toronto Film Festival (che ha più denaro, più visibilità, più blasone) la scossa era necessaria come l’ossigeno, per sancire lo stato di salute di un evento imprescindibile ma in palese difficoltà. Venezia ha scelto la propria via, e a ben guardare ogni premio assume i connotati di una precisa dichiarazione di intenti fatta a muso duro nei confronti dei detrattori e dei malpensanti. Vince l’Italia perché i prodotti italiani sanno e p

egnato da Bernardo Bertolucci al documentario italiano “Sacro GRA” di Gianfranco Rosi non è solo un gesto provocatorio e coraggioso, ma possiede persino un’aura rivoluzionaria ed eversiva. L’espressione compiaciuta del maestro parmense subito dopo la proclamazione dice tutto: ad inizio festival era a caccia di sorprese, e ha finito col sorprenderci tutti. Nel toto-Leone dei giorni precedenti avevamo considerato mille opzioni possibili, dal trionfo del cinema greco giunto finalmente al pieno sviluppo narrativo al premio “obbligato” per un Miyazaki che dichiara il proprio ritiro, passando attraverso la definitiva consacrazione del 24enne franco/canadese Xavier Dolan e la perfezione stilistico-formale della “Philomena” di Frears. Mai avremmo intuito che il riconoscimento più importante andasse ad un’opera non di finzione, e men che meno che tra i due documentari in gara potesse spuntarla quello sul grande raccordo anulare invece di quello sul diplomatico statunitense Donald Rumsfeld (“The Unknown Known”). Dicevamo, trattasi di decisione potente e ribelle. Ribelle anzitutto proprio nei confronti della “medietà” straordinariamente rappresentata dal sopraccitato “Philomena”, film perfetto e inattaccabile, né eccelso né criticabile, macchina da guerra atta ad accontentare pubblico e addetti ai lavori in egual misura. Ma provocazione fa rima anche con rinnovamento, e da questo punto di vista Bertolucci e la giuria – formata fra gli altri da Andrea Arnold, Martina Gedeck, Pablo Larrain, Carrie Fisher e Ryuichi Sakamoto – hanno capito tutto. Nell’anno del definitivo e tangibile superamento da parte del Toronto Film Festival (che ha più denaro, più visibilità, più blasone) la scossa era necessaria come l’ossigeno, per sancire lo stato di salute di un evento imprescindibile ma in palese difficoltà. Venezia ha scelto la propria via, e a ben guardare ogni premio assume i connotati di una precisa dichiarazione di intenti fatta a muso duro nei confronti dei detrattori e dei malpensanti. Vince l’Italia perché i prodotti italiani sanno e p ossono essere ancora competitivi, e sono in grado di intraprendere nuove e diverse vie creative lontane dall’anestesia totale delle commedie buoniste; ma Venezia sa riconoscere anche il respiro e l’urgenza della cinematografia greca, esplosa quest’anno con la potenza disperata e iperrealista di “Miss Violence”. La Mostra si fa madrina dei vari Lanthimos, Tsangari, Avranas, così come da decenni è roccaforte delle produzioni asiatiche di Ang Lee, Jia Zangke, Brillante Mendoza. Merito di quest’ultima caratteristica va di sicuro al predecessore Marco Muller, ma Barbera e il suo staff hanno saputo raccogliere il testimone pur ridimensionandone l’eccessiva esposizione. Quest’anno è stata la volta di Tsai Ming-liang col discusso – e discutibile, a modesto parere di chi scrive – “Stray Dogs”, Gran Premio della Giuria d’autore che riaccende una mai sopita polemica: a cosa servono i festival di cinema? Sebbene questa 70a edizione porti “in nuce” i tratti di un nuovo inizio più consapevole e maturo non si può negare che il palmares ci spinga all’ennesima riflessione su di un’apertura al pubblico che spesso manca. E’ una classifica finale “museale”, scrive Paolo Mereghetti dalle pagine del Corriere della Sera, che ci porta al vicolo cieco della chiusura nei confronti di chi i film li vuole fruire nelle sale. Ma siamo proprio sicuri che a decidere l’affluenza degli spettatori al cinema sia il podio di un festival e non piuttosto un mercato drogato, vecchio e instabile che non riesce a stare al passo coi tempi della digitalizzazione, del download e dello streaming?

ossono essere ancora competitivi, e sono in grado di intraprendere nuove e diverse vie creative lontane dall’anestesia totale delle commedie buoniste; ma Venezia sa riconoscere anche il respiro e l’urgenza della cinematografia greca, esplosa quest’anno con la potenza disperata e iperrealista di “Miss Violence”. La Mostra si fa madrina dei vari Lanthimos, Tsangari, Avranas, così come da decenni è roccaforte delle produzioni asiatiche di Ang Lee, Jia Zangke, Brillante Mendoza. Merito di quest’ultima caratteristica va di sicuro al predecessore Marco Muller, ma Barbera e il suo staff hanno saputo raccogliere il testimone pur ridimensionandone l’eccessiva esposizione. Quest’anno è stata la volta di Tsai Ming-liang col discusso – e discutibile, a modesto parere di chi scrive – “Stray Dogs”, Gran Premio della Giuria d’autore che riaccende una mai sopita polemica: a cosa servono i festival di cinema? Sebbene questa 70a edizione porti “in nuce” i tratti di un nuovo inizio più consapevole e maturo non si può negare che il palmares ci spinga all’ennesima riflessione su di un’apertura al pubblico che spesso manca. E’ una classifica finale “museale”, scrive Paolo Mereghetti dalle pagine del Corriere della Sera, che ci porta al vicolo cieco della chiusura nei confronti di chi i film li vuole fruire nelle sale. Ma siamo proprio sicuri che a decidere l’affluenza degli spettatori al cinema sia il podio di un festival e non piuttosto un mercato drogato, vecchio e instabile che non riesce a stare al passo coi tempi della digitalizzazione, del download e dello streaming? Abbiamo dato retta a Barbera, che ad inizio festival auspicava per tutti un percorso a zig zag, che attraversasse in diagonale tutte le direzioni. Così, dopo l’apertura “gravitazionale” di Alfonso Cuaron, ci siamo poco o nulla preoccupati del nome e della (presunta) importanza delle sezioni, perdendoci tra gli Orizzonti, le Giornate degli Autori e la Settimana della Critica. In verità, qualche scelta s’è rivelata forzata: è solo perdendo “Night Moves” che abbiamo scoperto, ad esempio, la scanzonata leggerezza dello svedese “We Are the Best”, incentrato su un gruppo di adolescenti innamorate del punk e disposte a tutto pur di poter continuare a cullare, dolcemente, il proprio sogno. E’ interessante notare come questa, assieme al folle giapponese “Why Don’t You Play in Hell” dell’altrettanto folle Sono Sion, sia una delle pochissime concessioni di genere comico in un festival che – almeno fino a questo momento – ha intrapreso la via del thriller psicologico con risvolti violenti, sia fisici che psicologici. E’ di nuovo rivolgendoci al Concorso che ci siamo imbattuti in “The Police Officer’s Wife”, del tedesco Philip Groning: tre ore tese e claustrofobiche, uno sfibrante massacro familiare incentrato sugli abusi perpetrati da un giovane padre di famiglia nei confronti della moglie impotente decisa a resistere per il bene della figlioletta. L’abuso è anche uno dei temi portanti dell’americanissimo “Joe”, che trascinandoci nella periferia yankee più cupa inquadra la lotta del ruvido ma dal cuore tenero Nicholas Cage con un padre/padrone che maltratta il proprio primogenito. Un percorso che sembra creato ad hoc, giacché anche in “Miss Violence” (al momento personale Leone d’Oro di chi scrive) a fare da cornice ad una agghiacciante vicenda familiare che sfocia persino nell’incesto c’è la Grecia contemporanea della crisi economica, livida e senza speranza. Per regalarci una boccata di ossigeno ci siamo allora concessi l’omaggio dedicato a William Friedkin per il suo Leone d’Oro alla Carriera, subito dopo la visione del capolavoro “Il salario della paura”. E ci siamo addirittura lanciati in sala per lo splatter “Wolf Creek 2”, acuto divertissement d’autore in salsa australiana. Il percorso però è stato anche accidentato: meglio stendere un velo pietoso ad esempio su “Kill your Darlings” con l’ex maghetto Daniel Radcliffe nei panni di Allen Ginsberg e su “Palo Alto”, esordio alla regia di Gia Coppola (nipote di) e opera confusa priva di spessore ma con molte velleità d’autore. Pur tuttavia continueremo a seguire le evoluzioni artistiche di James Franco, presente quest’anno come attore, come soggettista/sceneggiatore (“Palo Alto” è tratto da un suo libro di racconti) e come regista di “Child of God”. Una pellicola che se non altro resterà alla memoria per l’interpretazione “mimetica” dell’attore protagonista, il carneade Scott Haze. Ma, diciamocelo, ci stiamo nascondendo dietro ad un dito. Ad innalzare il livello qualitativo dell’intera manifestazione in verità quest’anno sono i documentari, presenti in modo trasversale in quasi tutte le sezioni. C’è l’imbarazzo della scelta, tra “The Armstrong Lie”, sull’affaire ciclistico dell’anno, “At Berkeley” del maestro Wiseman e i due carichi pesanti in Concorso, “The Unknown Known” di Morris e “Sacro GRA” di Rosi. Tralasciando gli omaggi a Tinto Brass, Bertolucci, Bergman, Lino Micciché… Detto fra le righe: la sensazione è che saranno proprio i prodotti non finzionali a rendere memorabile questa 70a edizione della Mostra. Un segnale tutt’altro che trascurabile, a poco più di 100 anni dalla nascita del Cinema.

Abbiamo dato retta a Barbera, che ad inizio festival auspicava per tutti un percorso a zig zag, che attraversasse in diagonale tutte le direzioni. Così, dopo l’apertura “gravitazionale” di Alfonso Cuaron, ci siamo poco o nulla preoccupati del nome e della (presunta) importanza delle sezioni, perdendoci tra gli Orizzonti, le Giornate degli Autori e la Settimana della Critica. In verità, qualche scelta s’è rivelata forzata: è solo perdendo “Night Moves” che abbiamo scoperto, ad esempio, la scanzonata leggerezza dello svedese “We Are the Best”, incentrato su un gruppo di adolescenti innamorate del punk e disposte a tutto pur di poter continuare a cullare, dolcemente, il proprio sogno. E’ interessante notare come questa, assieme al folle giapponese “Why Don’t You Play in Hell” dell’altrettanto folle Sono Sion, sia una delle pochissime concessioni di genere comico in un festival che – almeno fino a questo momento – ha intrapreso la via del thriller psicologico con risvolti violenti, sia fisici che psicologici. E’ di nuovo rivolgendoci al Concorso che ci siamo imbattuti in “The Police Officer’s Wife”, del tedesco Philip Groning: tre ore tese e claustrofobiche, uno sfibrante massacro familiare incentrato sugli abusi perpetrati da un giovane padre di famiglia nei confronti della moglie impotente decisa a resistere per il bene della figlioletta. L’abuso è anche uno dei temi portanti dell’americanissimo “Joe”, che trascinandoci nella periferia yankee più cupa inquadra la lotta del ruvido ma dal cuore tenero Nicholas Cage con un padre/padrone che maltratta il proprio primogenito. Un percorso che sembra creato ad hoc, giacché anche in “Miss Violence” (al momento personale Leone d’Oro di chi scrive) a fare da cornice ad una agghiacciante vicenda familiare che sfocia persino nell’incesto c’è la Grecia contemporanea della crisi economica, livida e senza speranza. Per regalarci una boccata di ossigeno ci siamo allora concessi l’omaggio dedicato a William Friedkin per il suo Leone d’Oro alla Carriera, subito dopo la visione del capolavoro “Il salario della paura”. E ci siamo addirittura lanciati in sala per lo splatter “Wolf Creek 2”, acuto divertissement d’autore in salsa australiana. Il percorso però è stato anche accidentato: meglio stendere un velo pietoso ad esempio su “Kill your Darlings” con l’ex maghetto Daniel Radcliffe nei panni di Allen Ginsberg e su “Palo Alto”, esordio alla regia di Gia Coppola (nipote di) e opera confusa priva di spessore ma con molte velleità d’autore. Pur tuttavia continueremo a seguire le evoluzioni artistiche di James Franco, presente quest’anno come attore, come soggettista/sceneggiatore (“Palo Alto” è tratto da un suo libro di racconti) e come regista di “Child of God”. Una pellicola che se non altro resterà alla memoria per l’interpretazione “mimetica” dell’attore protagonista, il carneade Scott Haze. Ma, diciamocelo, ci stiamo nascondendo dietro ad un dito. Ad innalzare il livello qualitativo dell’intera manifestazione in verità quest’anno sono i documentari, presenti in modo trasversale in quasi tutte le sezioni. C’è l’imbarazzo della scelta, tra “The Armstrong Lie”, sull’affaire ciclistico dell’anno, “At Berkeley” del maestro Wiseman e i due carichi pesanti in Concorso, “The Unknown Known” di Morris e “Sacro GRA” di Rosi. Tralasciando gli omaggi a Tinto Brass, Bertolucci, Bergman, Lino Micciché… Detto fra le righe: la sensazione è che saranno proprio i prodotti non finzionali a rendere memorabile questa 70a edizione della Mostra. Un segnale tutt’altro che trascurabile, a poco più di 100 anni dalla nascita del Cinema.

Cinema

Cinema